2018-06-12

不久前,第十四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会在深圳国际展览中心开幕,中央宣传部领导步入1号展厅海南馆巡展时,指着一组木雕说:“这些作品雕得不错,从使用的材料看,很有海南特色……”

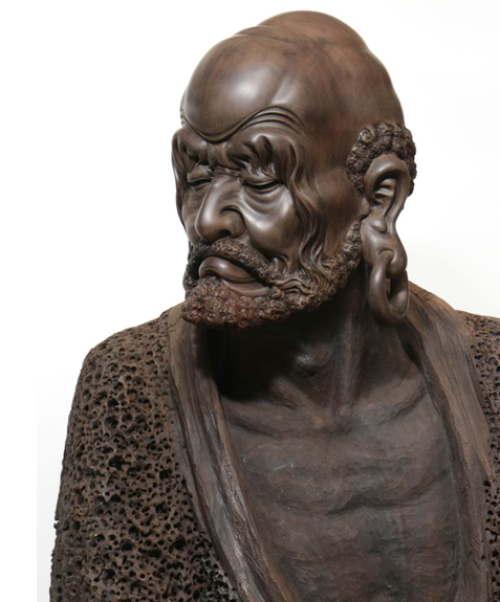

同一天,海南省委宣传部领导在深圳文博会9号展厅巡展时,指着一件高约2米的达摩雕像感叹道:“这件作品很有气势,为什么没放在海南馆?如果放在海南馆,会更出彩!”

不得不说:两位领导都好有眼力!

这些雕像的作者,正是中国工美行业艺术大师、海南省工艺美术大师、中国船木雕刻第一人吴孔德(大伟)先生。

本届文博会结束前夕,由大伟创作的达摩雕像《无心为宗》荣获第十四届深圳文化创意博览会最高创意奖金奖。与此同时,大伟带到本届文博会的多件作品被来自企业界的国内著名收藏家看中,斥巨资收入囊中。

据统计,自2009年以来,大伟作品已连续十届参加深圳文博会,并连续十次摘得最高创意金奖,创下“十连冠”纪录。

这位中国木雕界最年轻的“金奖专业户”,究竟有着怎样的艺术人生?

遥想当年:翩翩少年一鸣惊人,接连三个金奖震动江浙根雕界

大伟当年获得木雕艺术大展特别奖的《凝思》

大伟现在是海南省最年轻的工艺美术大师,也是中国木雕领域最年轻的工美行业艺术大师。他有双少年般率真纯净的大眼睛,很容易给人留下印象。笔者第一次和他见面时曾经感叹:“这么小就是大师了,好年轻啊!”又见过两次面,并对他做了深入采访后,才发现那次感叹是一个错误。因为早在十五六年前,大伟就已成名。自2001至2003年,二十出头的他接连以三个金奖以及特别金奖,在人才辈出、大师成群的浙江木雕界脱颖而出,引起了中国木雕领域的广泛关注。

如果说郎朗、丁俊辉是中国音乐和体育界应试教育之外创造的两个奇迹的话,我们不妨把大伟看作中国木雕界在应试教育之外一不留神创造的又一个奇迹。凭着天生的艺术敏感、出色的领悟能力和刻苦好学、勤于思考,他及早踏上木雕之路,锻打着自己的艺术人生。

从孩童起,大伟便喜欢造型艺术,江南老家建筑、家具上的木雕、砖雕和石雕纹饰图案,培育了他独特的审美眼光。13岁起,他便跃跃欲试,开始尝试在木头上勾勾画画。16岁,他等不及中学毕业便闯荡到杭州,跟随二姐夫学习木雕技艺。

“那时候最值得珍惜的是学习氛围非常好,随着经济发展,人们生活富裕,社会上对木雕产品的需求特别大,浙江自古以来是木雕之乡和木雕大省,像王家、叶家,都是当地非常有名的木雕世家,他们都集中到杭州建厂开店。我姐夫刘小平先是在杭州做树根盆景架,后来受人启发建成一个根雕厂,带着我们二十来个师兄弟,揽活搞根雕。工作室和王家、叶家的后人、徒弟以及其他同行离得都很近,刘小平是位很有水平也善于言传身教的老师,他鼓励我们和同行多学习多交流。”大伟回忆,“另一方面,我们上班的地方离中国美院只有3公里,骑自行车十几分钟就到。离丝绸博物馆、茶叶博物馆也很近,那里经常搞展会,其中不少是木雕、木器展,我们也很方便参观学习……”

勤奋好学磨砺着天才的成长之路。当年木雕厂位于西湖边山脚下,忙碌一周后,每逢周末,师兄弟们往往凌晨四点起床,登起三轮车,走两个小时的路,赶到工人文化宫门前花鸟市场抢摊占位,把一周内雕刻的产品卖出去。师兄弟当中,大伟是最勤奋也是进步最快的一位。从师学习不到5个月,他就用师傅废弃不用的一块边角料雕出一件神态生动的老寿星,卖了20元钱。高兴之余,他用自己作品挣来的第一笔钱,请师傅吃了一顿面条。

在大伟回忆中,那是一段学习手艺的“黄金时期”。少年学徒时光既清苦又催人奋进,他就像一块如饥似渴的海绵,不断吸收着与木雕、根雕相关的各种知识和技能。“姐夫带徒弟二十来个,都是十几二十岁年纪,都不服输,愿意吃苦,相互比着干,进步很快。我们在冬天回老家山上挖大量树根储备起来,都是檵木、椴木等适合雕刻的老树根。过完年后回杭州,就拿它们做根雕产品。我们的工作室产量高,质量好,远近闻名,当时销售量占据了整个浙江木雕市场的很大份额。”

知识和技能改变着命运,大伟把更多注意力放到了提高自身艺术修养和作品艺术品位上。古老的杭州是一个木雕艺术之城,像郑剑夫、吴晓阳、徐谷清、周扬等雕刻界名人,随时可以见到。大伟向身边同行和省内外大师、学院派教授们学习、求教,拍下他们的作品照片反复观摩,博采众长,探索着属于自己的根雕艺术。

借助日渐过硬的造型功夫和出色的雕刻技法,在2001年浙江省根雕作品大展中,大伟创作的佛教题材作品《顿悟》在参展的三百余件作品中一路杀出重围,一举夺得金奖。这是江浙地区最专业的展览和评奖活动,刚过弱冠之年的他被评委们誉为“浙江根雕界的后起之秀”。

2002年,大伟第二次带着自己的根雕作品参加浙江省根雕艺术作品大展,他创作的《无为》再次夺得金奖。

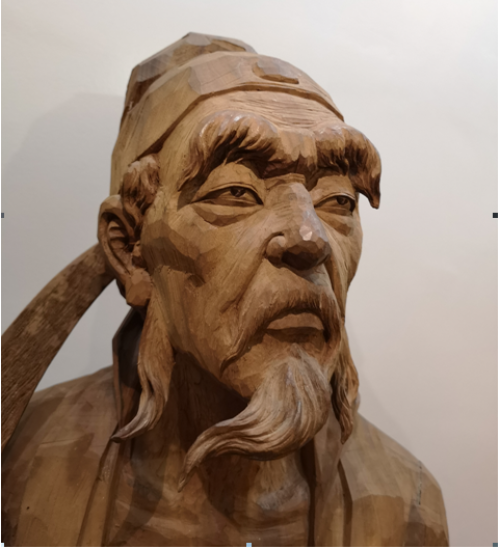

大伟用海沉木创作的《杜少陵》

2003年,大伟第三次参加浙江省根雕艺术作品大展,他以“老年苏东坡”为表现主题创作的根雕《凝思》在展会上吸引了所有参观者的目光,并获得全体评委的一致好评,最后夺得了特等奖。

浙江省举办的木雕作品展是国内专业性最强、规格最高的同类展会之一,参加评奖的评委,既有中国木雕界的大师,也有来自中国美术学院和中央美术学院的教授。不少评委认为,大伟的作品《凝思》无论从艺术构思、造型设计、雕刻手法和艺术韵味来看,都超越了省级工艺美术大师,像这样的作品,就连国家级大师也不见得能雕出来。

《凝思》使用的是大伟家乡出产的檵木老树根,在一般人看来它只是一根朽木,甚至是根废料。一开始面对它时,大家都没有创作思路,但它奇崛的根形和岁月催生的古老裂纹打动了大伟。他不断琢磨怎样利用它完成一件表现岁月沧桑的作品。受漫雕影响,最终决定以压缩变形技法,雕刻一个全新的苏轼形象。他利用上部尖端雕出苏轼的侧面像,眼袋略垂,闭目凝神,衣衫宽松,胡须飘逸。木料的厚度刚好构成苏轼洒脱柔和的侧脸,木身的裂痕则成了衣衫上飘逸的自然褶皱。转换一个角度,作者也塑造了苏轼的正面,未做任何处理的朽蚀洼痕刚好与苏轼的眼睑浑然一体,于细微处表现出老年苏轼的神态。

作为大伟的代表作,《凝思》一问世便轰动一时,后来,江浙地区雕刻界有不少人在模仿他这件作品。

与国家级大师“齐名”,“达摩伟”转战海南展望艺术又一春

在大伟连获浙江三届大奖之前,身居福建的中国工艺美术大师林学善先生,已经以“达摩善”闻名业界。那时林大师年届六十,通过大半生努力奠定了业界地位。

在第十四届深圳文博会获得金奖的达摩作品(局部)

达摩是中国最古老的工艺美术和艺术创作题材。“达摩”又称达摩祖师,原为印度人,本名菩提多罗,后改名菩提达摩。他是大乘佛教中国禅宗的始祖,中国禅宗因此又称达摩宗。达摩祖师的思想是通过自我修行自我完善,最后达到普渡众生目的,与儒、道思想相结合,对中华文化产生过很大影响。

大伟虚心学习木雕界前辈们的优秀之处,包括汲取“达摩善”雕像上的造型优点,并结合浙江嵊州等地闻名的“漫雕”技艺,将夸张和写实手法相结合,融汇成自己的佛教雕像造型语言。他塑造的达摩像突破了“达摩善”的纯粹以写实见长的风格,以独到的刀法强调了雕塑的难度,不仅轮廓鲜明,细节到位,而且神韵抓得非常准。

他还根据自身的创作需要发明了旋雕和雕磨工具,使达摩头发、胡须、耳垂、面颊肌肉以及全身衣饰都被雕刻得精细准确,生动传神,拥有极强的视觉效果和艺术感染力。由于他创作的达摩系列作品构思独出心裁,细节栩栩如生,艺术风格鲜明,加上他在创作过程中具有达摩“面壁十年图破壁”的悟性与执著,大约从2003年开始,雕刻界的同行和收藏 人士就开始把他称作“达摩伟”。大家认为,与“达摩善”的动态型达摩相比,大伟的作品突出表现了安静型达摩。他在小小年纪便与国家级大师林学善先生“齐名”,拥有了自己在雕刻艺术界较高的艺术风格辨识度和知名度。

2005年,海南有位大客户让刘小平与其合作,加工大件、成系列的木雕作品。师傅觉得大伟可以胜任,便派他前往海南。大伟在海南待了半年,以其勤奋、高效和旺盛的创作精力,给合作方和海南的同行们留下了深刻印象。他创作木雕作品效率高,质量优,销路好。海南有大量从海洋深处打捞出的阴沉木,硬度大,密度高,有的已经成为木化石,大伟5天之内可以雕出一件达摩像,一个月之内完成一套十八罗汉系列作品。

人们通常以“废寝忘食”形容一个人的勤奋,大伟工作起来则忘记了吃喝拉撒。从学徒时期起,他就是同行当中出了名“最能憋尿”的人。因为珍惜时间,不舍得离开作品站起来上厕所,以致最后就忘了这回事。一天可以连续干10个小时,最多的时候一天雕出6个罗汉头像。

合作方感动之余常在忙碌一天后请大伟到饭店吃饭。每次从饭店回来,大伟不会像别人那样上床休息。他重新回到工作室,对着作品沉思默想,寻找新的灵感,动手修改完善。

对他来说,夜深人静、万籁俱寂是他最好的创作时刻,此时,整个世界仿佛只剩他一个人,在独特艺术氛围中享受着难得的孤独。有舒缓的音乐相伴,他用全部身心和那些千年岁月中沉淀下来的海沉木交流、对话,构思着一件件佳作。

凡是见过大伟创作现场的人,都会对他全神贯注、物我两忘的神态气质留下深刻印象。他和眼前作品构成了一个独特气场,无论是刚刨出的树根、在海水中浸洇千年的阴沉木,还是斑驳陆离的古船木,在他眼光打量下,全都呈现出艺术美感。从各种木头形态中发现美,创造美,仿佛是上天赐予大伟的神示般的天赋……

有位多次收藏大伟作品的收藏家深有感触地说:“大伟的木雕能给人一种摄人心魄的力量。他创作的那些历史文化名人,目光犀利,轮廓分明,神态生动,有种与众不同的神韵。他的作品往往在第一眼就走入了你的内心,让人目光舍不得移开。”

2015年年底,大伟回杭州筹办自己的婚事。离开海南时,他心中有种恋恋不舍的情愫。这里独特的热带海洋气候,除了海沉木还给他准备了古船木,海南花黎、坡垒、母生、沉香木、红绸、粗榧、野荔枝等丰富的热带雨林资源,还有亘古而又迷人的海洋文化。他预感到,自己艺术人生中的下一个春天,已经在海南向他发出召唤……

古船木雕刻第一人:追求“叫好”又“叫座”,创业、创新双丰收

大伟以千年古船木创作的《心印》,被收藏界誉为“化腐朽为神奇”之作

2006年,吴大伟步入幸福的婚姻。回忆起自己当年的婚事,吴大伟表现出了孩子般的率真和幸福感。“当时我爱人在温岭,我的几个朋友也在那儿上班。他们跟我说:‘这里有个很好的姑娘,就是太难追了。’我说:‘是吗?把她电话给我,我追追试试。’最终用真诚打动了她。”

大伟感慨:“主要还是靠缘份,有了缘份,其他的都好说。”

大伟纯真的大眼睛,很容易让人想起说出“生活在别处”的法国天才诗人兰波。一个富于艺术才情的翩翩少年,他身上潜藏的艺术与浪漫气质,在正确的时候发挥了正确的作用。

大伟创作的老子雕像

婚后,大伟带着年轻的妻子和几个徒弟来到海南。先是与原来的合作方合作,加工制作木雕产品。三个月后,大伟嫌那样不够“过瘾”,干脆自立门户,独立创业,利用海口琼州大桥江东桥头一个大排档转租的机会,建起自己第一个木雕工厂。

当时海南花黎木市场正处在上升期,与其同时,木雕、家具等传统文化产业发展很快。应该说,大伟夫妇创业赶上了一个好时候。但是,海南无论面积和人口都是中国最小的省份,自身的市场容量很有限。独立创业后第二年,生意便遇到了瓶颈,他们发现:木雕人物作品在海南本土几乎没有市场。

怎么办?眼看生意和生活就要步入困境,夫妇俩灵机一动,发现了新的商机,那便是全国各地围绕着传统文化制品方兴未艾的“展会经济”。

2009年,大伟和妻子带着木雕作品第一次参加深圳文博会,旗开得胜,不仅荣获大奖,艺术上得到进一步认可,而且取得了良好的市场效益,有位收藏家一人就买下大伟的老子、达摩、十八罗汉等作品,业界为之轰动一时。

大伟以金丝楠阴沉木创作的《九龙壁》

其后一发而不可收,展会经济为大伟的创作带来了新机遇。夫妻俩开始有了明确分工:他在家潜心创作,妻子到全国各地参加展会。那些年,国内外许多收藏家借各地举办艺术和工艺品展览会之机,欣赏并收藏到了大伟的木雕作品。许多人被他独特的艺术风格所折服。不少人看到这位年轻木雕家的艺术潜质和市场价值,常以“买断”的方式,把其每次参展所带作品打包买走。

对艺术的追求和对美好生活的向往,激发了大伟的创作热情和创作灵感。2009年至今,他的作品不仅在深圳文博会上连续十届获得最高金奖,而且在全国各地高规格展览会上接连不断赢得赞誉。

年轻的大伟在同行和粉丝眼中几乎已经“功成名就”,但现实中的大伟却一直在思考和寻找自我突破的途径。对于自己从事的木雕事业他有非常清晰的认识。“一个成功的雕塑家要在艺术和市场两方面取得双丰收,要让自己的作品既叫好又叫座。艺术提供美的享受,为生活服务,不应该停留于孤芳自赏。如果不能激起购买欲望,说明你没能走入他的心,还算不得成功。”

对于艺术创作表现形式,大伟认为,创新是这一代雕刻家必然面对的课题。“一定要打破已有定式,让人耳目一新。技法上要有难度,不能随便就能被临摹。最好是能开辟一个崭新雕刻技法,像高公博的黄杨木‘劈雕’,影响一代甚至几代人。每个艺术门类都需要创新,打破审美疲劳。”

近年来,大伟以海南特有的古船木创作了《海青天》《海上丝路》《心印》等代表性作品,接连被来自企业界的大收藏家收藏,这使他产生了一个明确的想法:他要做船木雕刻第一人,借助于海南特有的古船木,进行新的木雕艺术探索,变废为宝,化腐朽为神奇,开拓出属于自己的艺术天地。

大伟还很年轻。他的年轻、纯真和面对艺术时清晰干净的状态,足以令人羡慕和信赖。在现实生活中身边的大海之外,他胸中还装着一片艺术的海洋——在这片海洋里,他像一位修行者,借南国嘉木,泛艺术之舟。我们有理由期待,在不远的将来,会有更多属于这个时代的艺术佳作,由他手中的雕刻刀来呈现……